还记得去年那首火遍全网的“谢帝谢帝我要Diss你”吗? 当时听来,不过是一句玩笑,一句年轻气盛的口头宣泄。 但如今,当你的朋友信誓旦旦地说要写歌“Diss”你的时候,可千万别再掉以轻心了——他们可能并非只是逞口舌之快,而是真的打算用一首 AI 生成的“Diss Track”来羞辱你。 这并非危言耸听,因为 AI 音乐大模型正以惊人的速度重构着音乐创作的生态,让那些原本只会在键盘上过过嘴瘾的“嘴炮王者”们,动动手指就能摇身一变,成为“创作鬼才”。

AI 音乐的出现,的确抹平了乐理、和声、编曲等专业领域的鸿沟,让音乐创作变得触手可及。 试想一下,过去需要耗费数年甚至数十年才能掌握的专业技能,如今只需简单的提示词就能实现,这无疑为音乐创作打开了一扇全新的大门。 “AI 音乐家”们,不再需要苦苦钻研乐谱,不再需要为复杂的编曲绞尽脑汁,只需将自己的情感和想法注入 AI 模型,就能创作出属于自己的音乐作品。 无论是想要深情款款地“想把我唱给你听”,还是想要义愤填膺地“写歌Diss你”,在 AI 的加持下,似乎都变得易如反掌。

但与此同时,一个疑问也随之浮出水面: 当音乐创作变得如此简单,如此唾手可得,我们所创造的,究竟是真正的艺术,还是一种廉价的、批量生产的“工业垃圾”? 当人人都能成为“音乐家”,音乐的价值又将如何体现? 当 AI 能够模仿任何风格、任何情感,原创性又将何去何从?

资本的嗅觉总是异常灵敏。 AI 音乐被 AIGC 行业视为极具潜力的落地场景,相关概念股的市场热度也随之水涨船高。 然而,在这看似热闹非凡的“大众”赛道上,真正的布局者却寥寥无几,尤其是在国内,市场仍存在巨大的空白。 这不禁让人感到疑惑: 是 AI 音乐的门槛过高,让众多玩家望而却步? 还是 AI 音乐的商业前景并不如想象中那般美好,让资本心存疑虑?

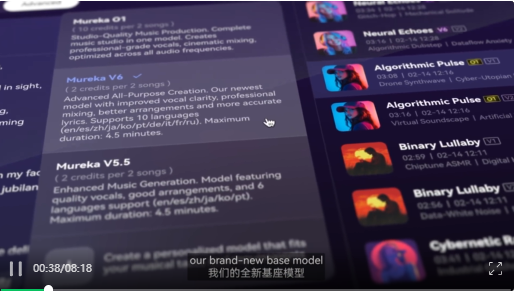

在这个产业爆发的前夜,昆仑万维等“头号玩家”似乎已经敏锐地预判到了 AI 音乐的潜力,并基于自身在 AI、音乐等领域的深耕与积累,抢先完成了占位。 去年四月,昆仑万维发布了第一代音乐生成模型 Mureka V1(SkyMusic),并在之后的一年里不断打磨技术,迭代升级,似乎铁了心要在这条赛道上“卷”出个名堂。 3月26日,昆仑万维更是“震撼”发布了全新基座模型:Mureka V6,并同步发布了全球首个采用 CoT 技术的音乐模型 Mureka O1。 按照官方的说法,在强大推理模型的赋能下,Mureka O1 会在音乐生成过程中加入“思考与自我批判”,从而显著提升音乐品质、音乐创作效率和灵活性。

Mureka V6 和 O1 模式,据说可支持的歌曲创作曲风和情绪均涉及 20 余种,涵盖了爵士、电子、流行、乡村等多种风格,以及快乐、放纵、神秘、充满活力、悲伤等多种情绪。 似乎只要你能想到的风格和情绪,Mureka 都能信手拈来。

👆🏻Mureka V6 进入界面

👆🏻Mureka O1 进入界面

“会思考的 AI 莫扎特”,这是昆仑万维给 Mureka O1 贴上的标签。 按照他们的设想,Mureka O1 的出现,将大幅减少过去 AI 音乐生成过程中存在的“黑箱创作”、节奏断层、风格混乱、乐器编排打架等问题,从而让音乐界真正迎来属于自己的“DeepSeek 时刻”。

但事实果真如此吗? 所谓的“会思考”,究竟是真正的智能,还是一种精心设计的营销噱头? AI 音乐真的能够取代人类音乐家,创造出真正具有灵魂和情感的音乐作品吗? 这一切,都还有待时间的检验。

与此同时,昆仑万维还发布了《Mureka》AI 音乐人 MV,试图用一场“春日视听盛宴”来征服网友。

《Mureka》AI 音乐人 MV 全网首发,歌手:Mureka;该作品由 AI 生成,其中音乐由 Mureka 生成,视频由 SkyReels 技术支持生成。

那么,这个“会思考的音乐家”的表现究竟如何? 让我们一起来看看吧,看看它究竟是真正的“莫扎特”,还是一个拙劣的模仿者。

昆仑万维在 AI 音乐领域的重磅投入,无疑是一场豪赌。 在这个充满变数的赛道上,他们能否凭借 Mureka V6 和 O1 赢得先机? 抑或最终沦为这场技术竞赛的炮灰?

Mureka V6 和 O1 的功能之丰富,确实令人眼花缭乱。 官方宣称,它们支持 20 余种歌曲创作曲风,涵盖了爵士、电子、流行、乡村等多种类型; 能够表达的情绪也多种多样,从快乐到悲伤,从放纵到神秘,几乎无所不能。

这种“大而全”的功能设计,看似能够满足用户的各种需求,但同时也暴露出一个问题: 过于追求功能的丰富性,是否会牺牲音乐的深度和个性? 试想一下,如果所有的歌曲都只是按照预设的模板进行生成,那么它们又如何能够触及听众的灵魂,引发情感的共鸣?

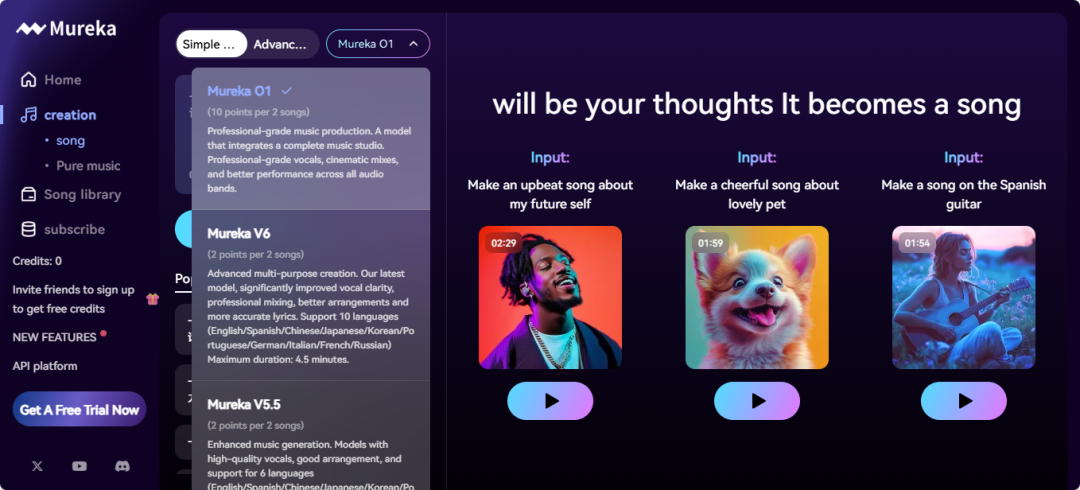

Mureka V6 的界面简洁直观,用户只需输入简单的文本描述,选择所需的风格和情绪,就能生成相应的音乐。 Mureka O1 则在此基础上引入了 CoT 技术,号称能够让 AI 在音乐生成过程中进行“思考与自我批判”。

👆🏻Mureka V6 进入界面

👆🏻Mureka O1 进入界面

然而,所谓的“思考与自我批判”,究竟是如何实现的? AI 又如何能够理解人类的情感,并将其转化为音乐? 这背后是否存在着过度炒作的成分? 毕竟,在 AI 领域,“智能”往往只是一个模糊的概念,很多时候只是算法的巧妙运用而已。

为了进一步推广 Mureka,昆仑万维还发布了《Mureka》AI 音乐人 MV。 这支 MV 的主角,是一位由 AI 生成的虚拟音乐人,而 MV 中的音乐和视频,也都是由 AI 技术创作而成。

《Mureka》AI 音乐人 MV 全网首发,歌手:Mureka;该作品由 AI 生成,其中音乐由 Mureka 生成,视频由 SkyReels 技术支持生成。

然而,这支 MV 给人的感觉,却更像是一场廉价的视听盛宴。 虚拟音乐人的形象略显僵硬,缺乏真实感; 音乐的旋律和编曲也显得平庸,缺乏创新和亮点; 视频的画面和特效则显得粗糙,缺乏艺术感。

这或许正是 AI 音乐目前所面临的困境: 尽管 AI 能够快速生成大量的音乐作品,但这些作品往往缺乏灵魂和情感,难以真正打动听众。 换句话说,AI 音乐能够模仿音乐的形式,却无法模仿音乐的本质。

昆仑万维试图通过《Mureka》AI 音乐人 MV 来证明 AI 音乐的潜力,但最终呈现出的效果,却适得其反,反而暴露了 AI 音乐的诸多不足。 这或许也提醒我们,在 AI 音乐的发展道路上,我们还有很长的路要走。

Mureka 最大的卖点之一,就是它的“零门槛”特性。 官方宣称,用户无需任何音乐基础,就能通过 Mureka 创作出属于自己的音乐作品。 这听起来确实很诱人,但同时也引发了人们的担忧: 当音乐创作变得如此简单,我们所创造的,究竟是真正的艺术,还是一种廉价的复制品?

Mureka 的操作方式非常简单: 用户只需输入一段文本描述(Prompt),选择所需的风格和情绪,就能生成相应的音乐。 这种基于 Prompt 的创作方式,确实降低了音乐创作的门槛,让更多人能够参与到音乐创作中来。

然而,这种方式也存在着一个问题: 当灵感沦为关键词,当情感被简化为标签,艺术创作还有意义吗? 试想一下,如果所有的音乐都只是按照预设的 Prompt 进行生成,那么它们又如何能够表达人类复杂的情感,反映社会的真实面貌?

Mureka 的确提供了一些提示词模板,帮助用户更好地描述自己的需求。

然而,这些模板往往过于笼统,缺乏个性化。 用户在使用这些模板时,往往会感到束手束脚,难以真正表达自己的想法。 换句话说,Mureka 所谓的“零门槛”,其实只是将音乐创作的门槛转移到了 Prompt 工程上。 用户需要学习如何编写有效的 Prompt,才能创作出满意的音乐作品。 但问题是,Prompt 工程本身也是一门复杂的学问,需要花费大量的时间和精力才能掌握。

除了基于 Prompt 的创作方式,Mureka 还提供了歌曲参考模式。 用户可以将自己喜欢的歌曲上传到 Mureka,让 AI 模仿该歌曲的风格和旋律,生成新的音乐作品。

这种模式在一定程度上提高了音乐创作的效率,让用户能够快速生成符合自己口味的音乐。 然而,这种模式也存在着潜在的风险: 过度依赖歌曲参考,可能会导致 AI 音乐缺乏原创性,沦为一种简单的模仿秀。

Mureka 的确能够模仿出各种风格的音乐,但这些音乐往往缺乏灵魂和情感,难以真正打动听众。 换句话说,Mureka 所谓的“歌曲参考”,其实只是对经典作品的拙劣模仿,无法真正致敬经典,反而可能亵渎经典。

Mureka 支持多种语言的歌词和音乐生成,这无疑拓展了其应用范围,让全球用户都能参与到 AI 音乐创作中来。 然而,这种多语言支持也带来了一个新的问题: AI 如何理解不同文化之间的差异? 如何将不同语言的情感融入到音乐创作中?

Mureka 能够翻译歌词,但它无法翻译文化。 不同的文化有着不同的历史背景、价值观念和审美情趣。 如果 AI 只是简单地将歌词翻译成不同的语言,而忽略了文化之间的差异,那么它所创作的音乐,就可能会显得生硬、别扭,难以真正打动听众。

Mureka 支持音轨分离下载,允许用户将 AI 生成的音乐分成多个音轨,然后进行二次创作。 这看似为用户提供了更大的创作自由,但同时也暴露了 AI 音乐的局限性。

如果 AI 生成的音乐本身质量不高,那么即使进行二次创作,也难以将其提升到更高的水平。 换句话说,音轨分离下载只是为用户提供了一种“修补” AI 音乐的手段,而不是真正解放用户的创造力。

总而言之,Mureka 所谓的“零门槛”特性,其实只是一个美丽的谎言。 在 AI 音乐创作中,用户仍然需要具备一定的音乐知识和创作能力,才能创作出真正有价值的音乐作品。

Mureka 最大的亮点,莫过于其宣称的“思考”能力。 官方声称,Mureka O1 采用了 CoT 技术,能够像人类一样进行“思考与自我批判”,从而显著提升音乐品质。 然而,这种“思考”能力,究竟是真正的创新突破,还是一种概念炒作?

在 Mureka V6 中,昆仑万维引入了自研的 ICL(in-context learning)技术,声称能够使声场更加开阔,人声质感和混音设计进一步强化。 然而,这种 ICL 技术,究竟带来了多大的提升? 它与传统的音乐生成技术相比,又有哪些显著的优势?

ICL 技术本质上是一种上下文学习技术,它通过分析大量的音乐数据,学习不同音乐元素之间的关系,从而生成更加自然的音乐作品。 然而,这种技术并不能真正理解音乐的本质,它只是在模仿已有的音乐风格,而无法创造出全新的音乐形式。

换句话说,Mureka V6 的 ICL 技术,可能只是在原有技术的基础上进行了一些优化,而并没有带来革命性的突破。 所谓的“声场开阔,质感强化”,也可能只是营销上的夸大宣传。

Mureka O1 最引人注目的地方,就是其采用了 CoT(Chain-of-Thought)技术。 官方声称,CoT 技术能够让 AI 在音乐生成过程中进行“思考与自我批判”,从而显著提升音乐品质。

CoT 技术是一种思维链技术,它通过模拟人类的思考过程,让 AI 能够进行更加复杂的推理和决策。 在音乐生成领域,CoT 技术可以帮助 AI 更好地理解音乐的结构和逻辑,从而生成更加连贯、自然的音乐作品。

官方将传统的 AI 音乐生成方式比喻为“没有图纸的施工队,直接开始砌砖头”,而将 CoT 技术比喻为“先通过缜密思考,画个蓝图再施工”。 这种比喻听起来很有道理,但实际上却可能存在误导。

CoT 技术的确可以帮助 AI 更好地理解音乐的结构,但它并不能真正赋予 AI 创造力。 AI 仍然只是在按照预设的规则进行生成,而无法真正理解音乐的情感和内涵。 换句话说,CoT 技术可以提高 AI 音乐的“技术含量”,但却无法提高 AI 音乐的“艺术价值”。

为了证明 Mureka O1 的优势,昆仑万维还公布了一系列与 Suno V4 的对比评测数据。 数据显示,Mureka O1 在发音唱对率、乐段准确率、文本相关度、制作质量等客观指标中,都显著优于 Suno V4。

然而,这些数据上的胜利,并不能完全证明 Mureka O1 的优越性。 音乐是一种主观的艺术,听感才是最重要的评判标准。 即使 Mureka O1 在客观指标上优于 Suno V4,如果其音乐作品无法打动听众,那么这些数据上的优势也毫无意义。

事实上,从一些用户的反馈来看,Mureka O1 生成的音乐作品,在听感上仍然存在一些问题。 例如,有些用户认为 Mureka O1 生成的音乐过于机械化,缺乏情感; 有些用户认为 Mureka O1 生成的音乐风格单一,缺乏创新。

总而言之,Mureka O1 的技术创新,是否能够真正提升音乐品质,还需要经过市场的检验。 数据上的胜利,并不能掩盖听感上的苍白。

昆仑万维对 Mureka 的定位,不仅仅是一款 AI 音乐生成工具,更是一个构建“数字巴别塔”的宏伟蓝图。 然而,在这个宏伟蓝图的背后,究竟隐藏着怎样的商业野心? Mureka 最终是会成为解放创造力的工具,还是沦为收割流量的陷阱?

Mureka 的一个重要举措,是开放 API 服务,允许开发者和音乐平台将 Mureka 的音乐生成能力集成到自己的产品或平台中。 这看似是一种开放共赢的策略,但同时也引发了一些担忧: 昆仑万维是否会将 Mureka 的核心技术廉价出卖,从而损害自身的长期利益?

Mureka 开放的 API 服务,主要包括音乐音频生成 API 和语音合成 API。 这些 API 可以帮助开发者快速构建各种 AI 音乐应用,例如智能配乐、语音助手、虚拟歌手等。

然而,这种开放 API 服务的模式,也可能导致 AI 音乐的泛滥。 如果大量的开发者都使用 Mureka 的 API 生成音乐,那么市场上的 AI 音乐作品将会呈现爆炸式增长,从而导致 AI 音乐的价值贬值。

此外,Mureka 开放 API 服务,也可能加剧 AI 音乐领域的竞争。 如果其他的 AI 音乐平台也纷纷效仿 Mureka,开放自己的 API 服务,那么 AI 音乐领域的竞争将会更加激烈,从而导致各个平台的利润空间进一步压缩。

昆仑万维对 AIGC 领域的投入,可谓是不遗余力。 从音乐到视频,昆仑万维都在进行大量的研发投入,试图构建一个完整的 AIGC 生态系统。

这种“All in AGI”的战略,究竟是远见卓识,还是盲目跟风? AIGC 领域虽然潜力巨大,但同时也存在着巨大的风险。 技术的不确定性、市场的不成熟、监管的空白,都可能导致 AIGC 领域的投资血本无归。

昆仑万维在 AIGC 领域的布局,确实具有一定的优势。 昆仑万维在 AI 领域有着深厚的技术积累,同时也拥有庞大的用户群体。 然而,这些优势并不能保证昆仑万维在 AIGC 领域取得成功。

AIGC 领域的竞争非常激烈,各大互联网巨头都在纷纷布局 AIGC,试图抢占市场先机。 昆仑万维要想在 AIGC 领域脱颖而出,需要付出更多的努力,需要不断创新,需要不断突破。

AI 音乐被认为是 AIGC 领域最具潜力的应用场景之一。 随着 AI 技术的不断发展,AI 音乐的应用范围将会越来越广泛,市场规模将会越来越大。

然而,AI 音乐的产业前景,并非一片光明。 AI 音乐仍然面临着许多挑战,例如技术瓶颈、版权问题、用户接受度等。

AI 音乐的技术瓶颈,主要体现在 AI 无法真正理解音乐的本质,无法创造出真正有灵魂和情感的音乐作品。 AI 只能模仿已有的音乐风格,而无法创造出全新的音乐形式。

AI 音乐的版权问题,主要体现在 AI 生成的音乐作品,其版权归属存在争议。 如果 AI 音乐作品使用了已有的音乐素材,那么其版权归属将会更加复杂。

AI 音乐的用户接受度,主要体现在用户是否愿意接受 AI 生成的音乐作品。 如果用户认为 AI 音乐作品缺乏艺术价值,那么他们就不会愿意购买或使用这些作品。

昆仑万维将 Mureka 定位为一个构建“数字巴别塔”的工具,试图通过 AI 音乐促进不同文化之间的交流与融合。

这种愿景听起来很美好,但同时也存在着潜在的风险: AI 音乐的普及,是否会导致文化霸权的出现? 如果 AI 音乐只是一种对西方音乐的模仿,那么它是否会扼杀其他文化的音乐发展?

AI 音乐的未来,取决于我们如何使用它。 如果我们能够利用 AI 音乐促进不同文化之间的交流与融合,那么 AI 音乐将会成为人类文明进步的重要推动力。 但如果我们将 AI 音乐作为一种文化霸权的工具,那么 AI 音乐将会成为人类文明的威胁。